“黃天鵝首席科學家”加藤宏光:如何有效防止沙門氏菌污染?

11月20日,由上海市食品安全工作聯合會主辦的“食品加工與沙門氏菌防控研討會”在上海舉行。此次會議通過主題演講、專家對話等不同形式,不僅深入剖析了沙門氏菌危害,探討了食品加工及蛋品生產如何有效防控沙門氏菌,同時國內外食品安全與蛋品領域多位專家還深度交流了構建沙門氏菌防控長效機制。

此次會議中,黃天鵝首席科學家加藤宏光發表主題演講《蛋品生產過程中,如何有效防止沙門氏菌污染》,分享自己多年來在雞蛋沙門氏菌防控領域的研究數據及防控體系的研究成果。值得注意的是,這也是加藤宏光首度亮相中國食品安全與蛋品生產方面的研討活動。

演講中,加藤宏光首先分享了多年來他在雞蛋沙門氏菌防控方面,所積累各項數據及經驗。他提到,如今人類社會對沙門氏菌的危害認識和防控手段,是在過去一次次的實踐積累與科研技術進步中提升起來的。比如1992年,美國賓夕法尼亞州的一家養雞場發現沙門氏菌污染,導致腸炎沙門氏菌引發的食源性疾病爆發,最終嚴重影響當地蛋品產業的發展。幾乎是在同一時期,日本也面臨著沙門氏菌感染頻頻爆發的情況,感染高峰人數超過1000人。

由于蛋雞的沙門氏菌感染路徑十分隱蔽、復雜,它可能存在于母雞的飼料、飲水之中,也可能寄生于母雞體內,并垂直傳播給雞蛋,面對這個長期潛伏在養殖領域的“隱形殺手”,加藤宏光專注于沙門氏菌防控技術研究已長達數十年。在對歐、美及日本本土的多個大型養殖場長期的數據追蹤和研究中,加藤宏光發現,盡管歐美等一些國家在雞蛋沙門氏菌爆發后,加強了防控力度。比如,美國建立的HACCP體系,增加了雞舍環境檢測、對雞蛋外殼的清洗、甚至對蛋殼清洗用水在水溫及PH值等方面進行管理細化,但防控效果依然不理想,2004—2005年間,美國、英國、德國、法國、比利時等國的沙門氏菌感染數據仍舊居高不下。問題的關鍵在于,人們對沙門氏菌的管控和檢測,多集中于雞舍內或雞蛋本身,卻忽視了在對雞蛋生產的全鏈路防控上的重要性。

為此,加藤宏光建立PPQC(日本家禽產品品質控制株式會社),從事蛋雞產業領域的HACCP(食品安全保證體系)體系建立與完善,以保證進入市場的每一枚雞蛋的安全性。

圍繞著這個目標,加藤宏光多次組織國際蛋品及沙門氏菌領域的研究專家進行交流、探討,比如邀請英國國家科學院首席——Dr Jane Cook在東京、福島、岐阜等地舉辦研討會,研究沙門氏菌的傳播趨勢。隨著對沙門氏菌傳播鏈路研究的進一步完善,PPQC搭建出了一套完整的雞蛋安全生產管控體系。這套體系通過HACCP團隊組建、材料和產品總結、關鍵控制點(CCP)分析、危害分析、CCP固定、控制水平設定、監測方法制定等流程成功制定HACCP,對蛋雞生產過程進行嚴格的監測和控制措施,這套更為嚴謹、更為系統化的管控體系,有效降低了雞蛋沙門氏菌污染率,也在日本蛋雞產業得到廣泛的應用。

在演講中,加藤宏光詳細介紹了PPQC對于雞蛋生產管理的關鍵控制點,包括雞苗、飼料、運輸車輛、養殖員工等等。根據加藤宏光多年來研究統計的數據顯示,隨著生產管理的日趨規范化,雞苗生產階段出現沙門氏菌感染的比例顯著降低,但飼料與嚙齒動物的沙門氏菌帶入風險,值得蛋雞產業從業者高度關注。

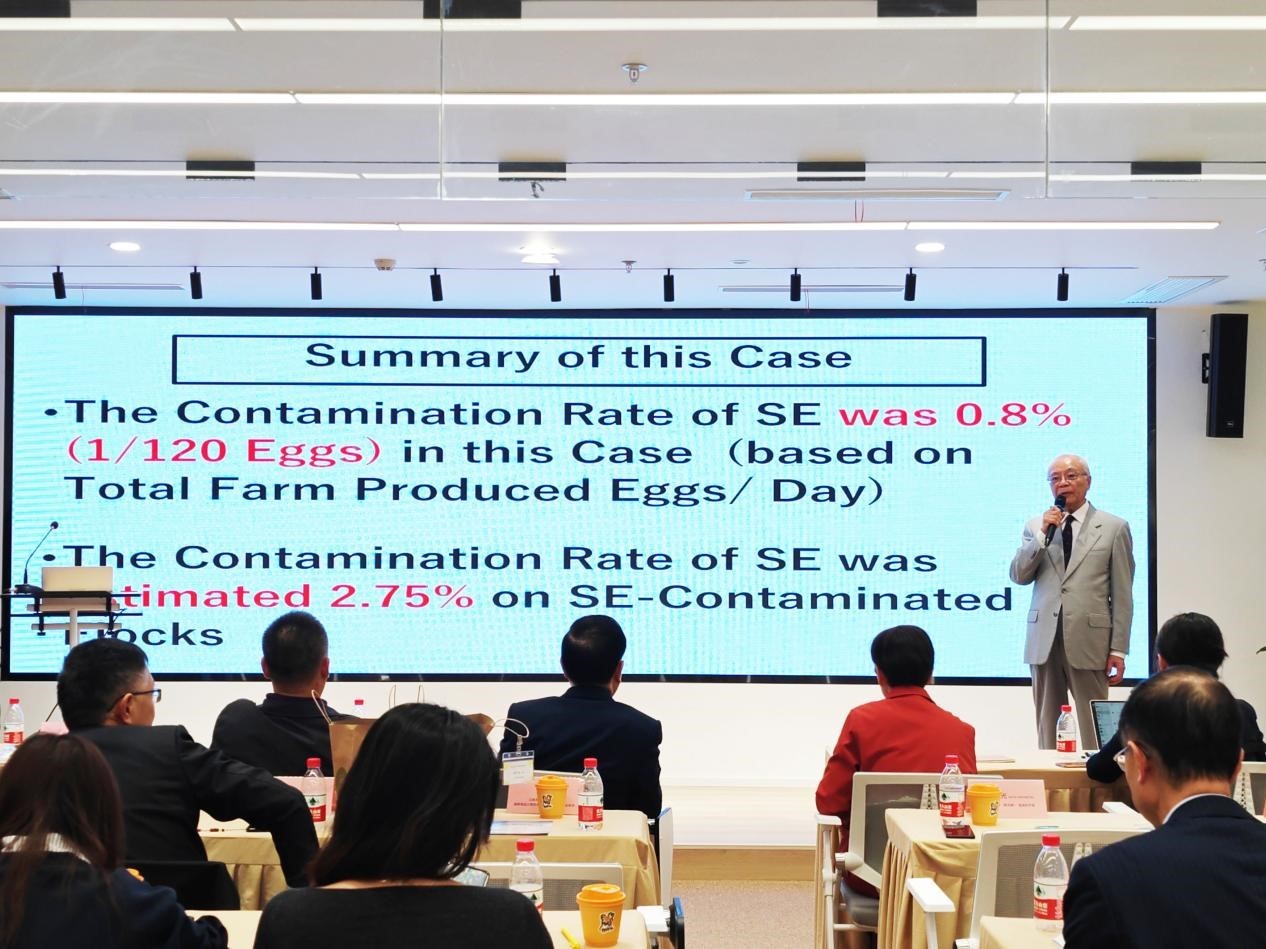

在PPQC搭建的管控體系中,對鼠類的控制是防控沙門氏菌的關鍵環節之一,因為鼠類不僅是沙門氏菌的攜帶者,還可能通過污染飼料和食品傳播疾病。加藤宏光也提到自己所追蹤研究的一個沙門氏菌傳播典型案例,A、B農場相距500米,A農場出現沙門氏菌爆發后,由于老鼠的流動傳播,致使B農場產出的雞蛋也在短期內出現沙門氏菌感染。

加藤宏光談到,近年來,隨著鳳集食品集團對PPQC蛋品生產全鏈路防控體系的引進和本土化改造,可生食雞蛋這一品類在中國得以不斷成熟、壯大,中國蛋品行業在雞蛋沙門氏菌防控方面取得了顯著的進展。但警惕沙門氏菌帶來的挑戰,需要時刻繃緊“安全弦”,全球各國還應繼續加強食品安全合作,共同應對沙門氏菌等食品安全挑戰。他表示,只有通過國際合作和共同努力,才能確保全球食品鏈的安全性和可持續性。