廖漢英主任研發“治本之法” 牙周炎診治迎里程碑

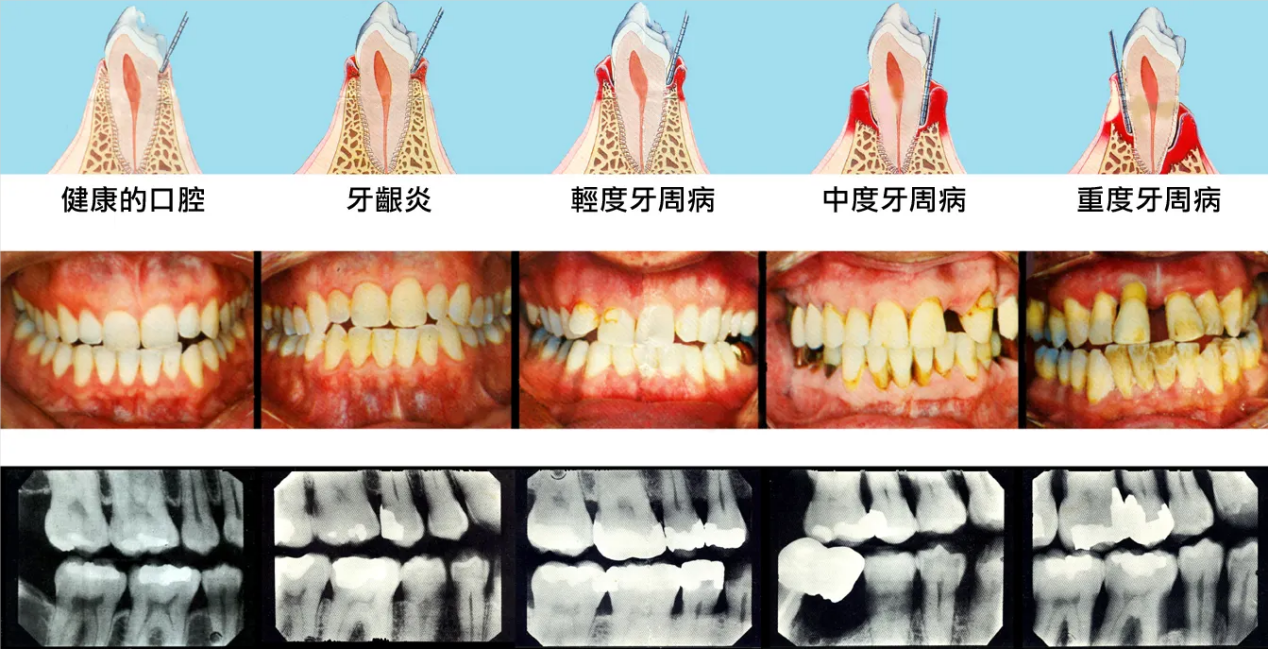

根據第三次全國口腔健康流行病學調查數據顯示,中國全人群牙周健康率僅為14%,也就是說有86%的中國人患有不同程度的牙周病。特別是30歲以上的人群,牙周病患者占到了90%,牙齒缺損缺失率為47.84%。

牙周炎即口腔局部炎癥所致口腔疾病,常累及牙齦、牙槽骨以及牙周膜等組織,患者有疼痛以及紅腫、牙齦出血、牙周袋、牙周溢膿以及牙齒松動、口臭等癥狀表現,嚴重時可導致牙齒畸形、牙周軟組織壞死等疾病,甚至難以保留牙齒。直接影響日常的口腔咀嚼能力、語言功能與日常社交。

牙周病調查顯示76.49%的患者就診原因是因為牙疼所迫,而2年以上未去醫院做過口腔篩檢的比例高達56.45%。由此可見,大多數人認為牙周病是個無傷大雅的小病,感到牙齒疼痛才會去醫院就醫。這就使得很多早期微小的病損可能被延誤治療的合適時機,拖延成較重的問題。

調研統計,患牙周病的人群,患冠心病的幾率是牙周健康者的1.4倍;比如說發生腦卒中的幾率,是牙周健康者的2.1倍。美國紐約州立大學最新研究發現,牙周病會讓食管癌風險增加228%,膽囊癌風險增加73%;與乳腺癌、肺癌等關系密切。俗語說“病從口入”,牙周病的危害不容小覷。

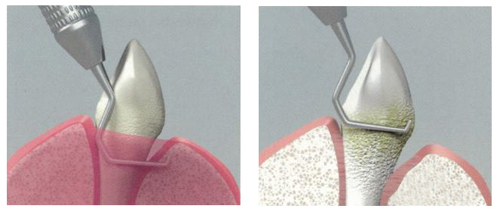

目前我國牙周病患者在治療中選擇采用自我菌斑控制(刷牙,使用牙線、牙縫刷等鄰面清潔工具)、潔牙、刮治等非手術治療,而多數輕、中度牙周炎患者在牙周維護后,往往只能在短期內解決癥狀。咬合創傷是誘發牙周炎的根本問題,潔牙或牙周刮治的方法治標卻不治本,日后復發概率達到了90%以上。

*配圖:刮治示意圖

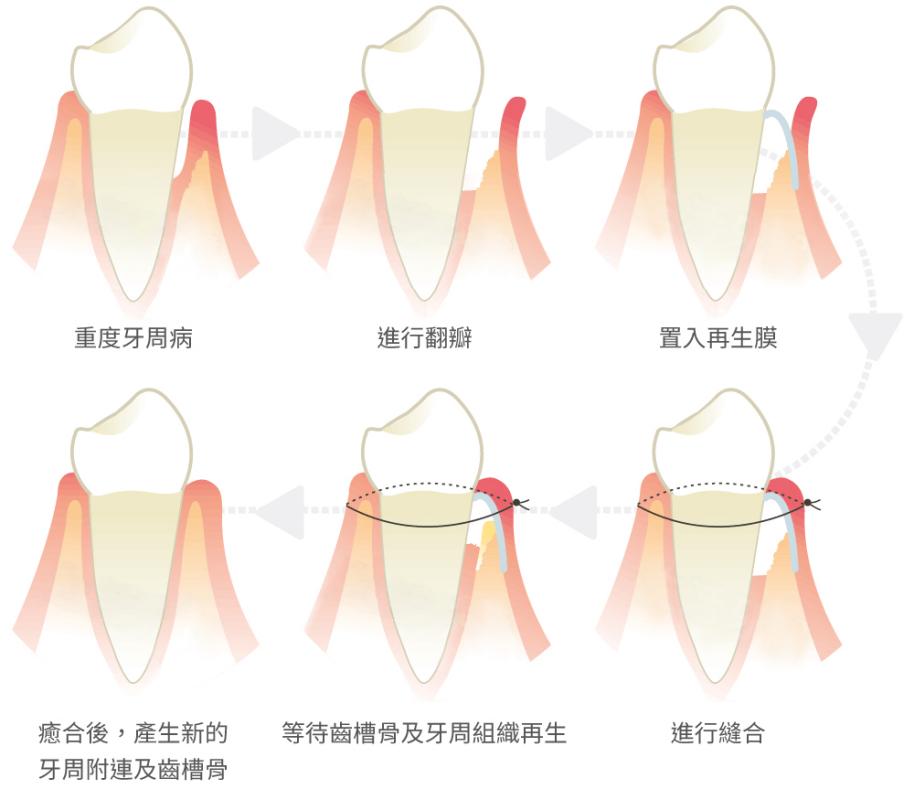

而相當大一部分的重度牙周炎患者,存在齒槽骨破壞及牙齦組織萎縮的情況,基礎治療后仍存在深牙周袋并伴隨著牙齦出血。此時,潔牙和刮治已無法徹底清除牙周袋深部的感染物,需要進行牙周再生組織術。在清除深袋內菌斑、牙石的同時,部分條件適宜的骨缺損內可植入人工骨和/或屏障膜,促進牙槽骨再生,重建及強化牙齒周圍的支持組織,獲得咀嚼功能的部分恢復。

*配圖:牙周再生組織術說明圖

伴隨著國民生活水平的提高,人們對口腔疾病治療的需求已經提升到美觀層面。牙周組織再生術治療,可以快速緩解牙周腫痛等癥狀,但治療后患者牙周水腫等相關不良反應情況也較為明顯,影響治療預后與患者舒適度,美觀度難以保證,極有可能影響日常生活,預后效果并不理想。單純的牙周組織再生術已經無法滿足患者的治療需求。

口腔醫學的需求升級使整個行業面臨著新的要求和考驗,廖漢英主任在牙周病治療的理念上力求革新,投入研發,挑戰重度牙周病治療極限。廖漢英主任在正畸臨床持續40年的深耕中,發現正畸治療可以從根本上解決咬合創傷,提出牙周與正畸聯合治療新方案,兼并滿足了患者的“疾病病癥治療需求+美觀度需求”。

該方案在牙周組織再生術的基礎上,聯合口腔正畸完善牙周炎治療。通過牙齒的移動精細調整咬合關系,解除錯牙合畸形,實現牙周炎的深入診治。治療后牙齦附著水平、牙齦指數、牙周探診深度、牙菌斑指數改善明顯。這種方法從根本上解決了牙周炎“咬合創傷”的誘發因素,將復發率大幅降低了70%以上。

廖漢英主任在制定矯治方案的過程中,從宏觀的面部比例、微觀的唇齒關系到迷你的牙齒軟組織,結合社交性微笑,綜合分析牙齒矯正與面部美學兩者間的關系與變化,科學的結合面部美學來完善矯治方案,使患者美觀度需求得到極大滿足。

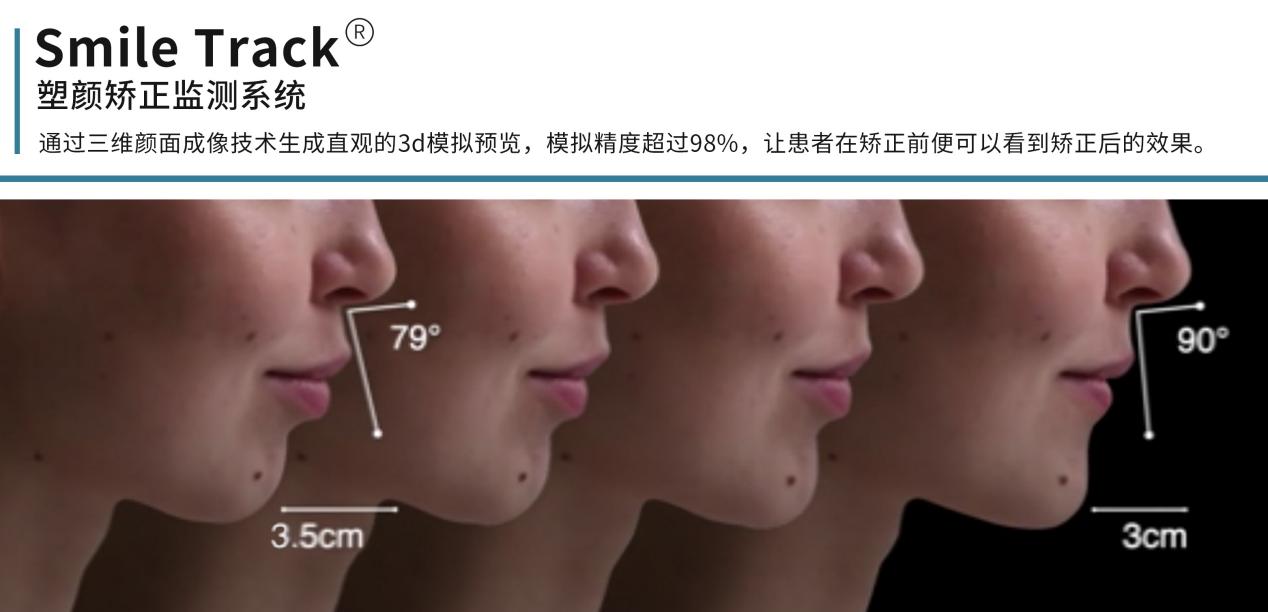

利用“smile track可視化塑顏矯正模擬系統”,迭代正畸效果未知性,通過三維顏面成像技術生成直觀的3d模擬預覽,做到了矯正效果預見,讓患者在矯正前便可以看到矯正后的效果,模擬精度達到98%以上。

在后續的矯正治療中,依托數據庫中上萬個口腔正畸病例分析,對患者牙齒的移動進行持續的智能監測,直觀的看到牙齒移動的進展情況,并得到現階段的矯正方案與患者的口掃模型智能分析數據,從而完成高效的復診監控,及早有效的處理牙齒不良移動問題,降低因牙齒移動偏差導致的矯正風險,為患者帶來了最大限度的矯治保障。

廖漢英主任“牙周與正畸聯合治療”的研發成果,可以有效矯正牙齒、減輕炎癥水平,且美容效果理想,滿足了患者的需求升級,進而保障患者口腔健康,提升患者生活質量。這項技術的推廣應用對于我國口腔醫療行業創新發展具有里程碑意義,服務國民口腔健康,為牙周炎患者們帶來了新的希望。