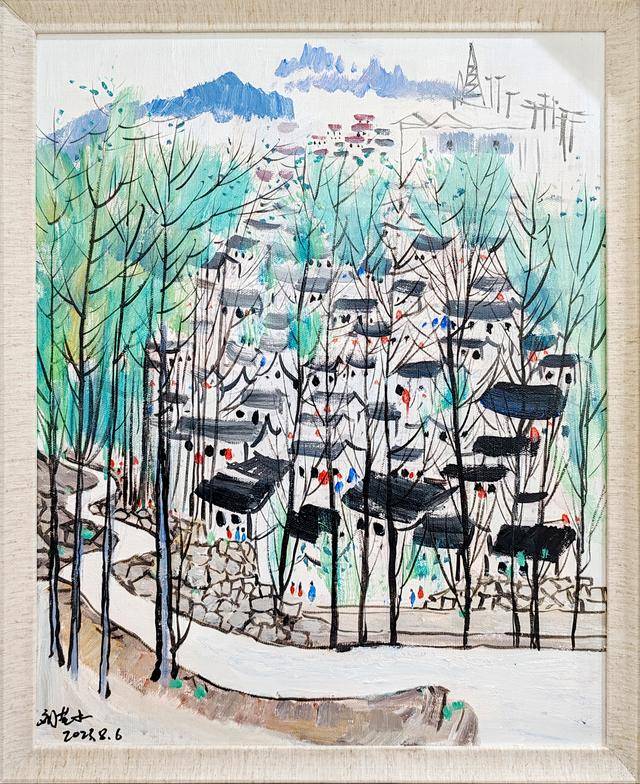

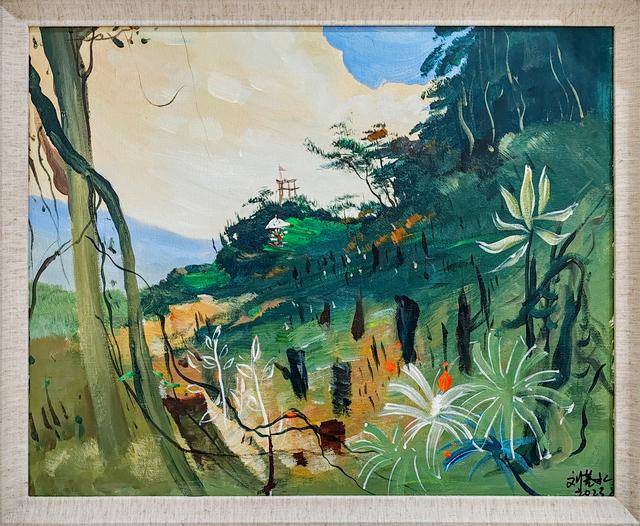

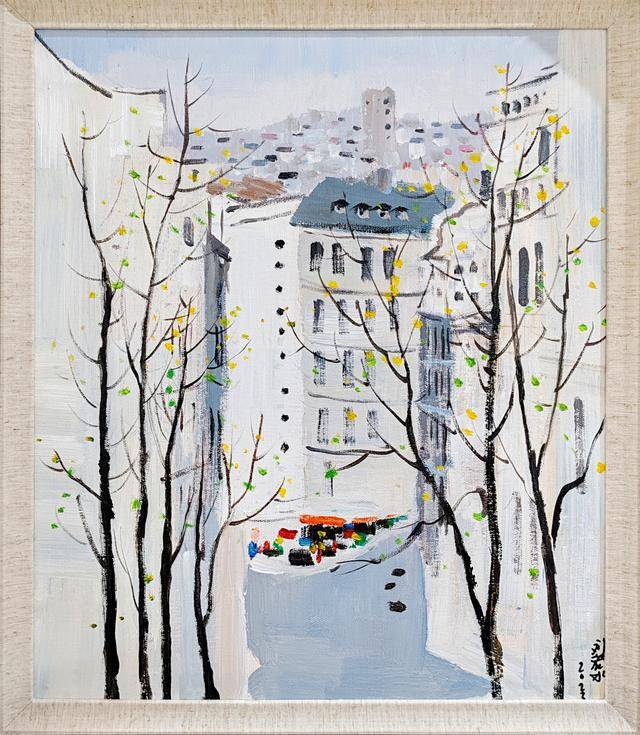

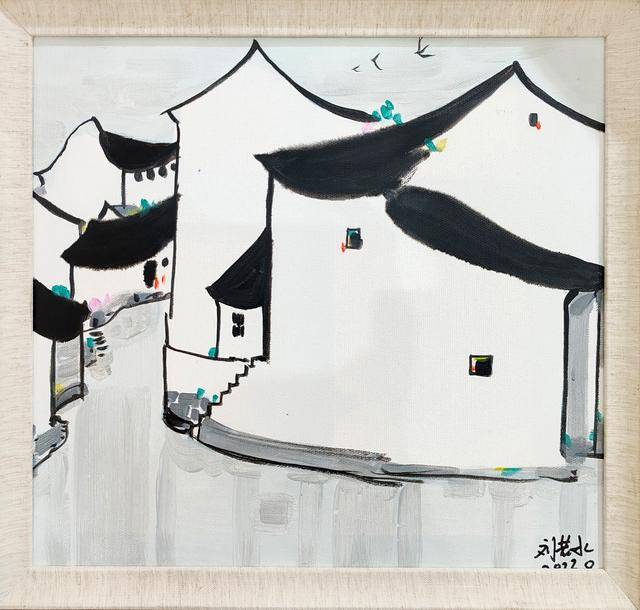

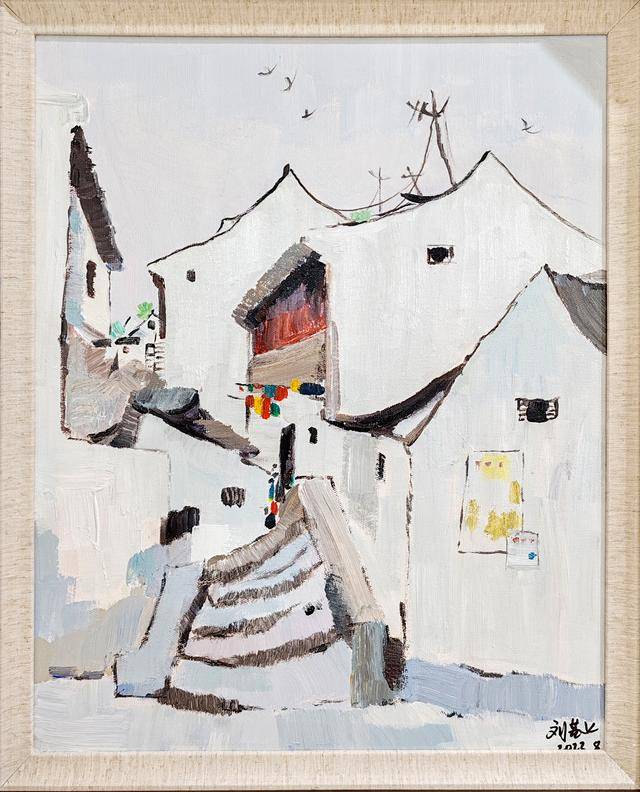

當代小吳冠中,劉若水老師,作品鑒賞

劉若水,山東省濰坊市人。1990年考入山東藝術學院,1996年畢業留校。2002年考入中央美院油畫創作研修班。后拜吳冠中為師,吳冠中關門弟子,

現為吳冠中美術館館長,中國藝術家協會理事,中國油畫家學會理事,中國人民大學徐悲鴻藝術學院教授、碩士生導師。

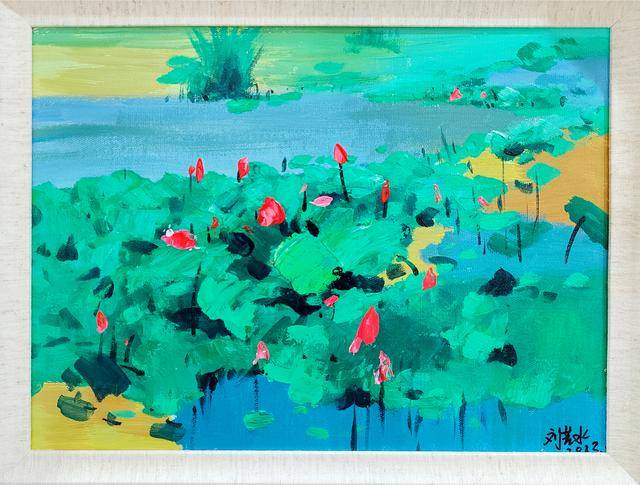

畫家劉若水作品參加"全國第五屆油畫展""2003中國油畫年展"獲得銀獎"中國油畫雙年展"獲提名獎,在美國參加過"中國現代藝術展"等。作品《荷韻》參加"全國第六屆美展"獲優秀獎,被中國美術館收藏。

劉若水是中國當代最有影響的女畫家之一。百幅以上作品被美國、日本、加拿大、瑞典、比利時、新加坡等海外美術館,香港、臺灣等中國美術館、博物館以及國內外藏家收藏。

出版有《中國當代油畫精品集——劉若水》《名家名品——劉若水》等。

人物評價

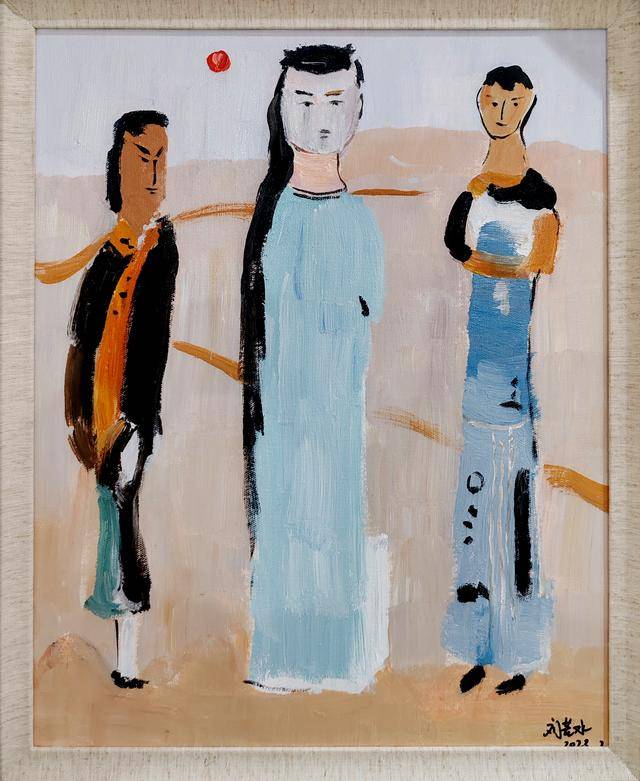

劉若水的油畫造型語言不是靠功夫“磨”出來的,而主要是靠自己的功力與修養“寫”或“畫”出來的。劉若水欣賞和喜愛文人畫,她在礦工的系列油畫創作中采用了文人畫的某些技巧,在我看來不是她的刻意追求,而是受傳統文人畫熏陶的結果,或者說是由于她的藝術天性易于接受文人畫傳達出來的信息。近二十多年來,在我國畫壇中出現了令人厭倦的“做”畫風氣。“做”的繪畫不論是具像寫實還是抽象的,都缺乏神韻。在這種情況下,劉若水有靈性的“書寫性”油畫作品受到人們的關注與好評,就更不是偶然的了。

——邵大箴

劉若水把中國油畫的色彩意象性推進到一個新的階段,她改變了中國意象油畫因過于主觀化而失缺的色彩之間內在節奏感的把握,改變了中國意象油畫那種簡單的冷暖對比而造成的色彩貧瘠化現象,她的色彩在意象之中把握著條件光色的變化,在醇厚濃重的色彩之間尋求著變調、轉折與層次的差異。她的筆法既有碑派的渾厚與粗獷,也有帖學的靈秀與灑脫;既有橫掃的剛猛,也有點石成金的凝煉準狠。實際上,除了色相、色調的變換,她最注重出筆的方向、筆性和筆速的變化節奏,在她那些看似一揮而就的背后,不知掩藏了多少艱辛推敲和慘淡經營。

——尚輝

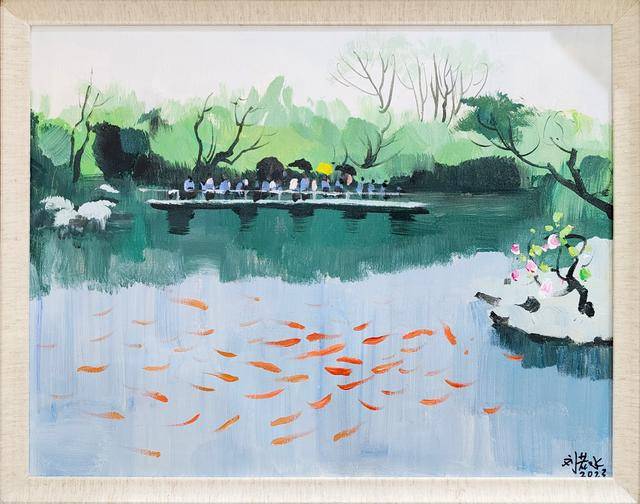

劉若水的自由揮寫與她對彩色的重視,那種具有鮮明性格的筆觸所畫出來的明朗的室內光線與明朗的色彩,使習慣于沉重的形式和壓抑的情感的中國觀眾,感受到藝術與人性中歡快明朗的一面。閆平的繪畫,給焦慮沉重的中國人環境,吹來了溫暖、明朗的人性之風。

劉若水是本個世紀九十年代初在美術界逐漸取得地位而倍受矚目的女畫家之一。她身處學院體制之中,選取固定主題,在畫布之上探索油畫的用光與用色問題。

“風景”是劉若水創作的固定主題。選取這個主題,表現起來更能使畫家本人置身于一個溫馨細膩的內心世界之中,在創作過程中,女畫家內心的思維層次就更容易被挖掘出來。正如另一位知名畫家楊飛云所說:“選取比較親切熟悉的對象作畫時,我感覺我的情緒就如涓涓細流般隨筆端融注到畫布上了。”可以看出,畫家選取主題是對創作過程起了一個開端的作用,這直接關系到一次創作的整體質量問題,因為合適的主題能將畫家帶入到絕佳的創作狀態中去。因此,劉若水獲得成功的很重要一個原因就發端于貼近內心的題材的選取。通過對“礦工”主題的反復表現,劉若水將畫面的各個因素都能夠得心應手地合理調置,并且,這個題材也成為她在美術界獨樹一幟的女畫家標志。

油畫以表現自然界中的光與色為宗旨要追溯到十九世紀印象派了。流動的空氣帶著純凈而不失豐富的色彩組成了和諧單純的畫面,取代了文藝復興以來以結實造型和講究構圖為準則的古典繪畫,這是歷史發展的結果,也是油畫技巧發展的結果。劉若水一定程度上吸收了納比派的用色造型特點,突破了山東藝術學院傳統的蘇聯現實主義油畫的造型體制技法,恰恰與北京中央美院當時比較“流行”的創作方式有相似之處。劉若水這一看似超前的創作風格變化,實為她對傳統油畫造型手法的純熟掌握之后的進一步飛躍,體現出她對油畫的更深理解。劉若水的色彩,已脫開寫實體制的束縛,而更多地采用“觀念色”,只有寫實功力深厚的畫家,才能達到那種根據自然色而又更多地出現調控畫面色彩關系的境界。劉若水熟練地用新鮮活潑的顏色,重復看不變的礦工主題,用變幻的光與色述說自己溫情連綿的礦工生活。

學院中出現的以劉若水為代表的這一代畫家,不同于一代畫家的主題繪畫,他們更多地是形式上、風格上的探索。主題上就近取景,選擇的都是熟而近的生活場景或摯愛親友。這么多雷同的主題,實質上已成為單純的風格載體,成了畫家進行色彩與造型的研究載體,同時也是畫家的標志性風格。學院中的新風格成為學院中的主流創作力量,對于大約30歲--45歲這個年齡段的優秀畫家來說,擁有堅實的造型基礎,身處學術氣氛濃厚的學院,正值創作盛年,悉心地研究前輩大師的作品,同時,他們都遵循藝術是用來敘說心語這一準則,他們將中國油畫帶到新的世界里。劉若水是新風格的代表,也是新世界的開拓者之一,人們在期待她新的風格,新的突破。