從年度賬單看見企業降本支點

低碳減排一定要大刀闊斧的改革嗎?事實上,或許從一份電子合同開始,企業也可以逐步推動減排的過程。

在年終歲尾之際,除了個人年度賬單在朋友圈的刷屏之外,一份堪稱“斤斤計較”的企業年度賬單也刷新了不少企業對于低碳減排的認知。通過對每張紙、每次簽約、每份合同累計減碳量的年度計算,法大大推出了2023年簽約減碳回顧——一份減碳的年度“賬單”。

相較于能耗型企業綠色轉型往往伴隨著重大變革,這份在簽約場景下產生的減碳年度賬單,更多的呈現了企業綠色經營的“潤物細無聲”。

在可持續發展視角下,相比空泛地表態和主張,將綠色低碳行動落實到每一個細節,已成為企業綠色發展的新支點。不同于能源型企業在減碳實踐上的大刀闊斧改革,對于更多的非能源型企業來說,每一次電子簽約都是促進企業持續小步快跑的低碳實踐。

除了為用戶提供2023年減碳的清晰回顧,讓每一份低碳行動都留下痕跡。法大大發布的《2023年簽約減碳與低碳辦公白皮書》更是為企業提供了一種新的減碳實踐方向。

作為業內首部聚焦簽約減碳與低碳辦公的白皮書,法大大聯合企業綠色發展研究院,通過總結全國、各地域、不同行業的簽約減碳現狀并選取優秀實踐案例,全景式呈現簽約減碳對企業和用戶的賦能效應和帶動效應。

一、走向深水區的雙碳轉型

三年前,中國正式對外提出“雙碳”目標,許多企業自此第一次算起了“減碳賬”。

在悲觀者看來,從以化石能源為主體到以可再生能源為主體的能源結構顛覆,大無異于大象轉身艱險未知。但在樂觀者看來,一份合同簽約,一次隨手關燈,或是從空氣里捕捉到的一克二氧化碳,都是撬動低碳轉型的鑰匙。

三年后,中國的綠色產業轉型不斷深化,新能源滲透率明顯提高。綠色能源方面,截至2023年6月底,我國可再生能源的裝機容量歷史性超過煤電,約占我國總裝機容量的48.8%。新建綠色建筑面積占比從過去的77%提升至91.2%。

由于行業特性,在能源、化工、建材、交通四大高能耗行業,在政策和經營改革下,綠色發展方面取得初步成效。但是在這之外,如何帶動更多的非能耗企業在商貿流通環節從理念走向實踐,成為中國雙碳走向深水區的新命題。

作為中國數量最大、最具活力的企業群體,中小微企業貢獻了 50%以上的稅收、60%以上的 GDP、帶動80%以上的城鎮就業的同時,也在全國碳排放量中占比達到50%。因此,也是我國達到“雙碳”目標、實現經濟全面綠色低碳轉型發展不可或缺的一部分。

理論研究發現,商貿流通業在我國整體節能減排中具有較好的傳導作用和發展潛力,小微企業的深度參與將進一步帶動相關減排成效。

根據商貿流通業碳排放傳導路徑,在不同政策力度下,傳導至直接供應鏈減碳量占比2019 年我國碳排放總量分別為 0.53%,1.57%,2.61%; 傳導至整體供應鏈減碳量占比分別為 1.61%,4.74%,7.88%。

作為現代商業文明的規范行為,合同簽約往往是商貿流通業中高頻且繁多的日常經營活動之一。通常每個環節都會造成碳排放,如紙張打印、包裝封袋、快遞運輸、倉儲包管等。如果是面簽,還會涉及對交通工具的使用。但是采用電子簽約工具,則可以有效減少碳排放。

根據2023年度《簽約減碳與低碳辦公白皮書》顯示,在簽約環節通過電子簽替代紙質簽約,截至2023年,法大大平臺累計合同簽署量已超過83億,累計減少超147萬噸的二氧化碳排放,相當于2508平方公里森林的固碳量。

這個數量級的減碳量,大致相當于廣東省連續5年植樹造林活動的固碳量。如此數量級的減碳量,來自簽約場景具有小微企業多、連接產業廣的特性,其對整體產業鏈的節能減排能夠產生積極的傳導效應。

二、簽約減碳的“三級躍遷”

對于中小企業而言,想要實現在商業活動中的減碳并不容易。也因此,尋求第三方數字服務商的“協作”至關重要。來自亞馬遜的一項調查研究顯示,66%的中國企業認為“協作”對于實現凈零碳非常重要。

而這便為深耕To B業務的企業提供的賦能機會。以法大大為例,在簽約背后的減碳效果主要來自三個維度的傳導效應。

首先是替代效應,通過取代傳統的紙質文件,電子簽約不僅顯著減少了紙張的生產及其打印過程中的溫室氣體排放,而且優化了寄送紙質文件的運輸流程,進一步降低了運輸過程中的碳排放。

以在中國大陸地區擁有1349家門店(數據截至2022年12月)的全國性餐飲品牌海底撈為例,在員工數量多、地域分布廣的情況下,2019年率先在人力資源場景上線電子簽系統,在線簽署入、轉、調、離各環節的文件及合同,全面實現人力資源管理的線上化。

最終直接減少紙質合同簽約的紙張浪費、快遞運輸低效、包裝浪費等問題,在年度計算周期內線上簽約63.44萬份合同,累計減碳約110噸。

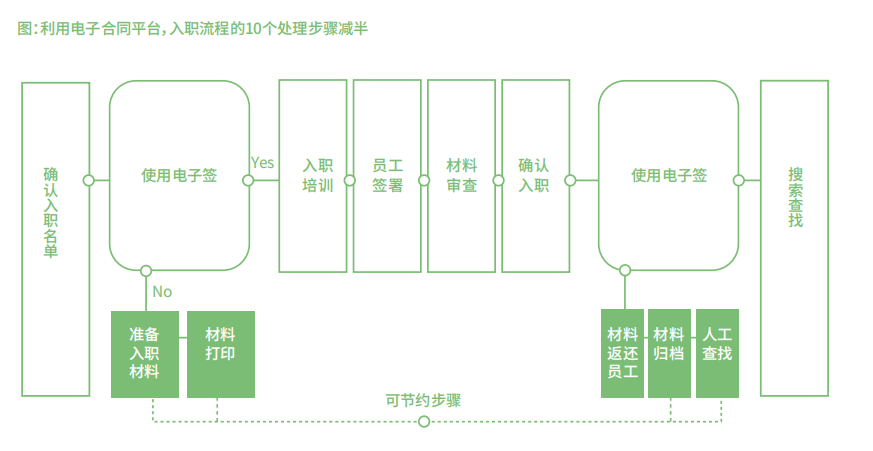

其次是提效效應,通過電子簽約的數字化能力,系統性縮短人力資源管理路徑。以新浪為例,通過使用法大大電子簽,將入職流程的10個處理步驟減半,幫助企業在人力資源場景下節省約2.43萬份紙質合同,約10.7萬張辦公用紙,年度累計減碳約4.27萬噸。

資料來源:《2023年簽約減碳與低碳辦公白皮書》

另外相較于傳統的個人無紙化辦公,主要在于使用環節的減碳。企業簽約場景下的低碳行為,還具備帶動的放大器效應。

作為企業經營中流動的毛細血管,電子簽約既可以推動企業內部管理流程的線上化,帶動包括差旅、審批、票據管理,內部信息交流和培訓等環節的低碳化,同時由于合同簽約的雙向性和安全性,通常可以綁定對外溝通的上下游合作伙伴的減碳效應。

以物流運輸企業順豐同城為例,通過電子簽的使用,不僅在人力資源及采購供應鏈等核心應用場景中,使合同成本從100元左右降低至3-5元,流程從15-21天壓縮到3-5天。最終實現企業從直接減排向帶動企業乃至產業鏈賦能減排,成為企業低碳減排實踐的啟動器。

從替代減碳到提效減碳再到帶動減碳,每一份電子簽約的產生,顯然也正在成為撬動企業低碳轉型最小支點。作為簽約的服務商,對于法大大來說,如何更好的成為支點底座,成為助推企業低碳行為的核心要素。

三、減碳的面子和里子

從“被動”的角度來看,企業從來不缺減排的“壓力”。

首先,實現“碳中和”已成為許多國家的共同目標。為實現這一目標,各國政府相繼出臺綠色法規和監管標準,引導企業在生產活動中降低碳排放,推動經濟向綠色低碳轉型。其次,ESG評價已經成為評估企業可持續發展能力的重要標準。

在ESG評價體系中,低碳排放是核心的評估維度之一。企業是否具備低碳發展能力已成為影響其市場競爭力的重要因素,以獲得更好的ESG評級和投資者認可。

但是對于更多的中小微企業來說,作為社會經濟運行的毛細血管,在低碳方面缺錢、缺人、缺意識。想要實現碳中和,就是實現減碳和經營的一體化:低碳即是目標,也是企業發展的成功路徑。

在簽約場景下,通過法大大簽約減碳的數字管理平臺算碳和減碳兩個方面的主要功能,幫助企業邁出減碳的第一步。

在算碳方面,2022年法大大正式發布全國首個“簽約減碳”計算模型,依托法大大電子合同與電子簽云服務平臺資源,充分調研用戶在簽署合同、協議過程中的行為,并采集了更大范圍樣本的多種基準線行為數據,保證了基準線模型設定和計算的合理性、準確性和有效性。

同時充分考慮了電子簽在減少快遞運輸、減少紙張生產和廢棄物處置等相關減排場景,兼顧碳減排量計算的保守性原則,使計算結果科學反映電子簽的碳減排效益。

通過科學計算每一次線上簽約的碳減排值,讓電子簽的環保貢獻度可見、可算、可衡量的同時,也滿足了企業減碳發展的面子需求。可視化的簽約減碳,助推企業提升經營中的減碳意識,搭建綠色品牌與消費者的溝通橋梁,管理品牌碳形象,形成良性綠色經營閉環的基礎。

面子之外,在企業實際經營的管理層面,相比減碳的大頭——能源系統所面臨的安全、經濟和綠色的復雜矛盾,對許多制造、快消、互聯網企業而言,數字減碳的的過程,往往也是精益管理、應用數字化工具的過程。

以汽車行業為例,在計算周期內,蔚來線上簽署合同約174.28萬份,通過電子簽約減排約306.3噸。目前,蔚來電子簽的使用率和覆蓋率已經達到了95%。節能降耗,不僅對外環境友好,同時對內也能提高企業數字化轉型,幫助企業實現降本增效和低碳發展的統一。

今年7月,工信部發布的《“十四五”促進中小企業發展規劃》明確提出,把“開展中小企業綠色發展促進工程”作為重點任務之一。在這個要求下,參與投融資的企業,特別是服務于小微企業的公司,也可以貢獻自己的力量,參與到區域或者行業的綠色投融資標準的制定中去。

對于法大大這類企業數字化底座的提供商來說,通過開放自身的平臺能力和產品影響力,帶動合作伙伴一起參與綠色轉型,踐行低碳社會責任。目前海底撈、攜程、釘釘等在內的4000家中大型企業都是法大大電子合同與電子簽云服務平臺的受益者。

企業歸根到底是屬于全社會的,它不僅僅是綠色低碳的參與者,還應該是“綠色低碳產品服務的提供者”和“綠色技術的探索者”。無論是出于外部壓力,還是打造自身的競爭力,當企業決定將綠色低碳發展融入其戰略,開展企業碳管理就成為一項重要的工作。

作為商業世界的通行證,電子簽約把碳賬本嵌入商貿流通中的每個環節,節約的每張紙,提效的每分鐘,都將匯聚為推動企業開啟全周期低碳經營轉型的啟動器。相比影響力,數字服務平臺自身的碳排放量很少,但依托電子簽約的減碳效應,法大大正努力成為減碳的連接器和放大器。