重讀秦含章,中國食品工業的前瞻智慧丨仙秦薈匠心傳承,跨越世紀的酒香傳奇

唯有經典,方能穿越歷史沉淀而精煉,呈現一種跨越時空的智慧,尤其是名家之言,其宏達格局與前瞻性視角,讓我們可站在巨人之肩,看清未來之路。——題記

在中國酒領域,沒有人不知道秦含章先生的名字,而提起秦老,亦沒有人不由衷生發欽佩之情。

中國酒界泰斗秦含章先生

他一生112歲,橫跨晚清、北洋、民國、新中國四個年代,是新中國食品科學技術和工業發酵與釀造技術的拓荒者和學術帶頭人,對新中國開創以來的食品工業、醬油工業、葡萄酒工業、面包工業、白酒工業等都有奠基性貢獻。尤其是中國釀酒業,曾用畢生的精力走訪了超過1700家/次酒廠,并主持參與了“茅臺試點”“汾酒試點”等重大攻關,參與了全國籌建十五所輕工院校的規劃與教材編審,以科學化、標準化、專業化的改革,讓中國酒業實現了“傳統手工釀造”向“現代化釀酒科技”的轉變,更成為中國釀酒業的精神豐碑,成為我國酒界、釀造界共奉的“一代宗師、酒界泰斗”。

汾酒試點期間的秦含章先生

而除了貢獻與功勛之外,更令世人心生觸動的,還有他作為建國后老一代科學家,所流露出的社會責任與工作態度。他曾言,“退休后,我覺得自己的思想、興趣、愛好還沒有完全表達出來,所以我要繼續把我所知道的都寫出來,作為我唯一的財產留給后人。”

因此,當他93歲高齡,視力已經變得很差時,仍舊使用放大鏡,一字一句地堅持每天手寫書稿。全文5萬字的《白酒春秋——中國蒸餾酒的演變及發展趨向》就是在這樣的條件下完成的,將中國酒從古至今的發展,悉數道來。

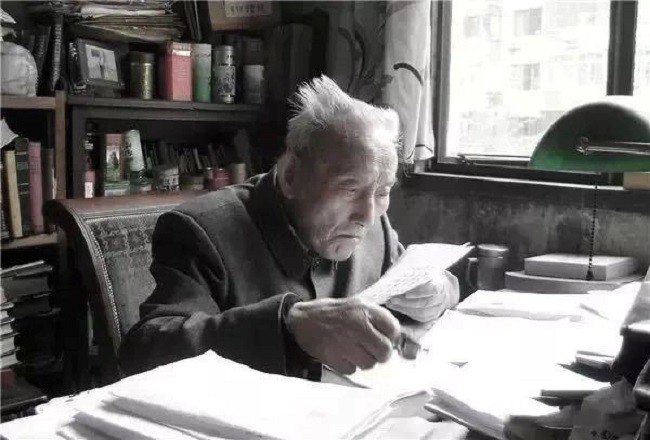

秦含章先生工作日常

此外,他的著作還有《新編酒經》《酒文化小品集》《現代釀酒工業綜述》《法國發展啤酒工業的經驗》《葡萄酒的科學技術》《國產白酒的工藝技術和實驗方法》等。其中,《國產白酒的工藝技術和實驗方法》全書高達350萬字,將其畢生釀造經驗薈萃其中,被釀酒技術人員奉為“釀酒操作的百科全書”,《新編酒經》則有近80萬字,被譽為“中國酒文化第一書”。秦含章先生仙逝后,據統計,秦含章先生所編寫、著作的書籍與文獻資料,高達6000余萬字、40余部。

秦含章著作

8月15日,正值“中國酒界泰斗”秦含章先生仙逝五周年,筆者重讀了其部分代表性的學術作品,發現其中很多觀點都極具前瞻性,可以說在如今釀酒產業中均得到一一印證,展現出秦含章先生思想的高妙深遠。因此,特撰此文,總結幾點,以緬懷先生遺德、表達欽佩之心,也為讀者提供更多思考。

第一、科技興酒的技藝觀

1999年,秦含章先生特撰《21世紀中國食品生產的發展戰略》一文,其中提到一個非常重要觀點,意思是看待中國白酒,應刷新傳統視角,要以生物工程的科技角度,詮釋中國酒。

微生物科學實驗室

文中,他提到了生物工程時代的到來,他認為:“生物工程技術已經在國際范圍內應用于輕工業、醫藥業、農牧業、化工業、冶金業,以及能源、環保等有關行業,對國計民生起著重要的作用。細菌、酵母和霉菌的生物過程,按工業生產的規模來處理,就是微生物工程。”

氣相色譜儀

而在另一篇《白酒春秋——中國蒸餾酒的演變及發展趨向》文章中,秦含章先生還提出了釀酒行業融合生物技術的實踐方法,即:在生產過程中要運用細胞工程和遺傳工程來選育優良的霉菌、酵母和細菌的大生產菌種;要運用酶學工程來鑒定和檢測曲體的酶活性;也要運用發酵工程的操作原理來改進或提高發酵酒醅的發酵程度和發酵產物。

釀酒微生物的培養

秦含章先生將理論與實踐相結合,在其任輕工業部食品發酵工業研究所所長期間,身體力行,親自領隊創建了中國工業微生物菌種保藏管理中心,設立了全國食品發酵標準化中心、全國食品與發酵工業信息中心,并建立參與出版第一本食品學科學術期刊《食品與發酵工業》。還發布白酒、酶制劑、罐頭、酵母、淀粉糖、低聚肽、益生菌和食品金屬包裝等眾多首項國家標準和行業標準。

與此同時,先生還牽頭開展中國酒業生產工業化“三大試點”,即瀘州試點、汾酒試點、茅臺試點。其中,汾酒試點由于科研項目之多、研究之深、意義之大,被稱為中國酒業發展的里程碑。在秦含章的帶領下,工作組將三大任務細化為 14 個專題、49 個項目、145 次中型釀酒試驗,總結和編寫有關汾酒的技術資料和研究報告達100萬字以上。因此,該項目于1978年榮獲科學大會重大成果獎。

時至今日,這三方面生物技術,均已經成為白酒領域研究和實現高質量發展的核心,而每年所發表的頂級論文業逐漸遞增,比如在2007到2010年時,關于白酒微生物的研究每年僅有一篇被SCI收錄,而近幾年,每年都有十幾篇甚至幾十篇的科研成果受到世界矚目。

而從具體科技角度來看,目前像遺傳工程中的PCR的指紋圖譜分析、基因測序及系統發育分析、克隆文庫、熒光原位雜交技術(FISH)、宏基因組學,以及細胞工程中的蛋白組學、代謝組學等生物工程技術,紛紛應用于白酒的生產與研發中,讓人們得以進一步摸清窖泥、糟醅、大曲的微生物群落結構、多樣性,以及微生物繁殖代謝與環境因子的關系、特殊功能性微生物及其產物的關聯,中國白酒產品得到了前所未有的品質提升。

第二、百花齊放的產品觀

科技與工藝的落腳點,最終以高質量的產品來呈現,因此,在秦含章先生多數文章與書籍中都提到了關于產品的品質要求。

比如,他《白酒春秋——中國蒸餾酒的演變及發展趨向》中指出,中國的評酒方法擁有自己的傳統經驗,與國外并不一致,好的白酒或名優白酒,應該從產品的“色、香、味、體、衛”5個方面來衡量。時至今日,這五字訣也仍舊是評鑒酒體質量的五大金標準。

白酒品酒

其中,“衛”指的是衛生指標,秦含章先生在文中特別解釋“鉛、雜醇油、糠醛、黃曲霉毒素、3,4—苯并芘等有礙人體健康的物質,應盡量減少”,由此,也讓業內逐漸從酒體風格關注到食品安全問題。

而對于食品安全問題,秦含章先生也是業界提出的第一人,他曾歷任第三、五、六屆全國人民代表大會代表,早在第五屆、第六屆人大會議上,就兩次提交食品衛生提案,提出了“食品安全是關乎百姓生活的頭等大事”的觀點。

今天,無論是白酒類還是其他食品類,安全問題早已成為關系到民生的重大問題,而在白酒產品的檢測中,關于食品安全相關的物質檢測越來越嚴格,指標也更加繁多與精細,踐行著秦含章先生“無論什么時候都要讓大家喝上健康酒、放心酒”的囑托。

此外《入世后的中國酒業》一文中,秦含章先生還提到一個影響后來產品發展趨勢的觀點,即“百花齊放,萬紫千紅”,他認為,“白酒的香型是很復雜的科研問題,生產發展了,品種增多了,香型變化了,原來的簡易表達方法不能完全適應了,中國名優白酒的發展方向,應是百花齊放,萬紫千紅”。

秦含章先生品酒日常

現如今,正如秦含章先生所預料,近十年來,中國白酒的香型創新蔚然成風,不同風格特色的兼香型、創新香型的產品層出不窮,中國白酒進入了風味時代。各酒廠吸取不同香型生產工藝之精華,結合固有的生產工藝特點,將多曲多微的發酵方式融合靈活運用,讓堆積發酵、人工窖泥等特色手段推而廣之,讓成百上千種調味酒科學重組,進而演變出了各具特色香型品類,呈現出了一派“萬紫千紅,百花齊放”的白酒品類之盛。

第三、重農溯源的產業觀

秦含章先生的學術造詣,雖然主要集中在輕工業、食品、釀酒等領域,但很多文章都提到了農業的重要性。這源于他兒時種田、采桑的經歷,也得益于他在出國留學期間的專業特長。比如,1935—1936年,他在進入比利時國立圣布律農學院學習時候,就是在農產工業系獲得了候補博士學位,兩年后又獲得了比利時國國授農產工業工程師學位。此后,又在比利時布魯塞爾大學植物學院博士班學習,進修了微生物學。

釀酒高粱種植

農業與微生物工業的專業背景,讓其能夠站在全產業鏈條去審視白酒業發展的格局,他曾在《我國釀酒工業的發展戰略》《21世紀中國食品生產的發展戰略》等多篇文章中,提到農業對于釀酒業的品質源頭要義。他認為,釀酒要做到“農工商”三結合,“農”指組織農民,指導生產優良的釀酒原料,吸收農民入股,保證農產品有一定收益,才不會發生“谷賤傷農”的老問題。農民成為釀酒企業的股東,農產品的優劣直接與酒質有關,所以種植優良品種,滿足酒廠需要,必將成為自身的天職。

如今回看,這一重視農業、追根溯源的觀點,領先了行業多年,也起到了指向性的戰略作用。近年來,各大企業都在紛紛加碼原糧基地的建設,比如,茅臺、汾酒、瀘州老窖、古井貢酒等都具有自己的釀酒原糧基地,甚至選育出專用釀酒的高品質高粱品種、小麥品種等,從源頭開始、從糧心開始,將品質牢牢掌握在自己手中。

釀酒原料

同時,深諳“農業為重”的使命感,酒廠也將農業生產的利益放在第一位,廣泛采用采用“企業+政府+公司基地+農戶”的模式,實現政府稅收增加、企業產值收益增加、農戶收益增加的三贏局面,讓中國酒業實現了更加良性的高品質發展,也承擔起諸多社會責任。

一文不能盡述,除了上面的觀點之外,秦含章先生還有很多值得回味反思的思考,比如,他多次提到了中國酒對于民族文化和生活情志的積極意義、中國酒要走出國門的方法、科教對于白酒人才管理的價值等等,感興趣的讀者,可追溯原稿以細讀。

秦含章先生的事跡亦反映出,老一代科學家對社會發展和科技進步的不可磨滅貢獻。他們不僅帶給我們知識的積累與傳承、技術創新與突破,還樹立了一種精神的榜樣,他們所具有大格局胸懷、前瞻性視野,不僅推動了科學的發展,更對社會產生了深遠的影響,因為他們,我們得以改善飲食條件、提高生活質量,他們是中國科技史與新中國發展的寶貴財富。

謹以此文,懷念“中國酒界泰斗”秦含章先生的繼往開來之功。(文/李 虓)

網址:www.qinhanzhangchina.com

輕點圖片,長按-識別圖中二維碼

-選擇需要的商城綠色箭頭 選購心儀產品